翻訳に興味を持ったのは、大学生の頃です。当時は国立市に住んでいて、アパートの近くに西書店という洋書の古本屋さんがありました。入口のワゴンでペーパーバックが200円くらいで売られていて、その中にあったポール・オースターやサリンジャーを買って読んでいました。柴田元幸さんや野崎孝さんの翻訳と比べたり、自分で訳したものとも比べてみたりするうちに、翻訳の面白さにハマりました。

小磯洋光インタビュー「二つの言語で文学をする」

あの人に聞いてみたい、「書く」ことの話。今回は、英語圏の文学作品の翻訳家であり、日本語と英語で詩を発表されている小磯洋光さんにお話を伺いました。

Interview, Text:原 麻理子 / Photo:岡庭 璃子(Nippon Design Center)

-

小磯洋光

1979年、東京生まれ。翻訳家、詩人。イースト・アングリア大学大学院の文芸翻訳科と創作科を修了。訳書に『赤の自伝』(アン・ カーソン、書肆侃侃房)、『オープン・シティ』(テジュ・コール、新潮クレストブックス)、『男らしさの終焉』(グレイソン・ ペリー、フィルムアート社)、共訳書に『現想と幻実 ル=グウィン短篇選集』(アーシュラ・K・ル=グウィン、青土社)がある。2020年にはイギリスの文芸誌『Wasafiri』の日本文学特集号でゲストエディターを務める。『現代詩手帖』やアメリカの『Poetry』などに詩を発表している。

始まりは、古本屋で買ったペーパーバック

大学を卒業してすぐに翻訳の仕事についたわけではないんです。20代の頃は、非正規社員として会社に勤めたりしていました。自分で勉強しながらお金を貯めて、30歳を過ぎてから、イギリスのノリッジにあるイースト・アングリア大学大学院に留学して、翻訳を学びました。

実は、同じ大学院に2回留学しているんです。最初の留学で文芸翻訳を、2回目の留学で創作を専攻しました。文芸翻訳のコースでは主に翻訳理論を学んだのですが、授業で詩の事例を扱うことが多くて、詩の言葉ひとつひとつを味わって読むうちに、詩が好きになりました。もっと若い頃から詩を読んでいましたが、真面目に向かい合いたいと思うようになり、詩を書き始めました。

翻訳することになった3冊との出会い

初めての文芸翻訳の仕事は、テジュ・コールの『オープン・シティ』で、2017年に刊行されました。留学中に原書に出会って、帰国後に出版社に持ち込みました。W・G・ゼーバルトという作家が好きで、彼が生前教えていた大学に留学したのですが、大学構内にあった本屋さんの店員さんにそのことを話したら、ゼーバルトの作品に似たところのある『オープン・シティ』を勧めてくれたんです。あとで知ったのですが、僕が『オープン・シティ』と出会った頃、コールもノリッジに滞在していて、ゼーバルトの墓を訪ねていたそうなんです。なんというか、縁を感じます。

2冊目の訳書、グレイソン・ペリーの『男らしさの終焉』は、男性性がテーマのノンフィクションです。男性性の持つ破壊的な性質を、ユーモラスに批判しています。僕は、会社勤めをしていた2000年代から、男性性について疑問を抱くようになりました。すぐに競争したがるとか、競争に勝たなきゃとか、女性より稼がなきゃっていう男性の思い込みって、なんなんだろうと。2000年代は自殺者が非常に多く、毎年3万人くらいの方が亡くなっていました。他人事とは思えませんでした。男性が自殺する理由は、男性性の問題とつながっているんじゃないかと考えもしました。だから、2010年代の後半に『男らしさの終焉』のペーパーバックを見つけて読んだとき、翻訳したいと思ったんです。

2022年に刊行された『赤の自伝』は、詩人であり、翻訳家であり、古典学者であるアン・カーソンの作品です。詩の翻訳に興味を持ち始めた頃から、存命の詩人の作品をいくつも読むようになり、アン・カーソンを発見しました。この本も、自分で訳したいと思って出版社に持ち込みました。でも8社に断られ、諦めそうになっていました。そんな中、2019年に、ノーベル文学賞の受賞者を予想するオッズの上位にアン・カーソンが入ったんです。それで、日本でも以前より名前が認知されるようになって、どうにか出版にこぎつけることができました。

絶対に自分で訳したい本がある

翻訳には、読む行為と書く行為の両面があります。だから翻訳する上では、まず読む行為を楽しめる、自分が面白いと思う作品であることが重要です。もちろん、面白い本は世の中にたくさんあります。でも、「絶対に自分が訳したい」と思える本となると、その数はだいぶ少なくなります。出版社にそういう本を持ち込んで、企画が採用されたときはものすごくうれしいですよ。

テジュ・コールの『オープン・シティ』は、運命のようなものだったと思います。作品はもちろん素晴らしいのですが、作者のコールが写真家と美術史家という顔も持っていることにも僕は興味を持ちました。『オープン・シティ』は、語り手がニューヨークのマンハッタンをひたすら歩くという小説です。翻訳し始めた直後、マンハッタンに行って小説の舞台を巡りました。当時はニューヨークに住んでいたコールに連絡したら、会えることになり、作中に登場するチャイナタウンを一緒に歩きました。訳者として、本当に貴重な体験でしたね。

『男らしさの終焉』は、当時は男性性に関する本が今より少なかったので、自分の関心と出版の需要がうまく合致したんです。僕の若い友人の中にも「男らしさ」に悩んでいる人がいて、この本で楽になったと言っていました。ラジオで大学生がこの本を激推ししてくれたこともあり、やはり「男らしさ」は大事なテーマなんだと思いました。社会的に意義のある本を訳すことができてよかったです。

アン・カーソンの作品は、もちろん一読者としてすごく好きです。カーソンは古典学者でもあるので、知識に裏付けられた作品を書きます。手癖や感覚だけで書いていない。実験的な試みもたくさんしています。僕なんかとは比べられないほど大きな存在です。だから、カーソンの作品を翻訳しながら、書き手として多くを学ぶことができたと思っています。読者に作品を届けるためだけではなく、結果的に自分の学びにつながりました。

翻訳の悩みを楽しむ

翻訳の悩みは作品によって変わります。『オープン・シティ』の場合は、地理的、歴史的な知識が必要だったので、調査に苦労しました。『男らしさの終焉』は、ユーモアやスラングが多いので、イギリス人の友人に「これはどういうところが可笑しいの?」と質問して、その可笑しさがわかるような訳文をつくりました。『赤の自伝』には、意味の曖昧な箇所がいくつもありました。英語で理解できてもどうやって日本語にしたらいいかがわからず、たびたび頭を抱えました。

リズムと音にもかなり注意を払います。音楽性の再現には悩みますね。例えば、普通に訳すと日本語は「た」で終わる文が続いてしまうのですが、「た」が連続していいのかどうか。それから、英語では1ワードで済む箇所を、しっかり意味を汲むように訳した結果、長い日本語になってしまうこともあります。長くなっていいのか、意味を犠牲にしてでも短くしたほうがいいのか。詩の場合と小説の場合では違うし、作品によっても変わってくるので、一概には言えません。でも、こういうことは翻訳の面白さだと思います。悩むことを楽しんでいます。

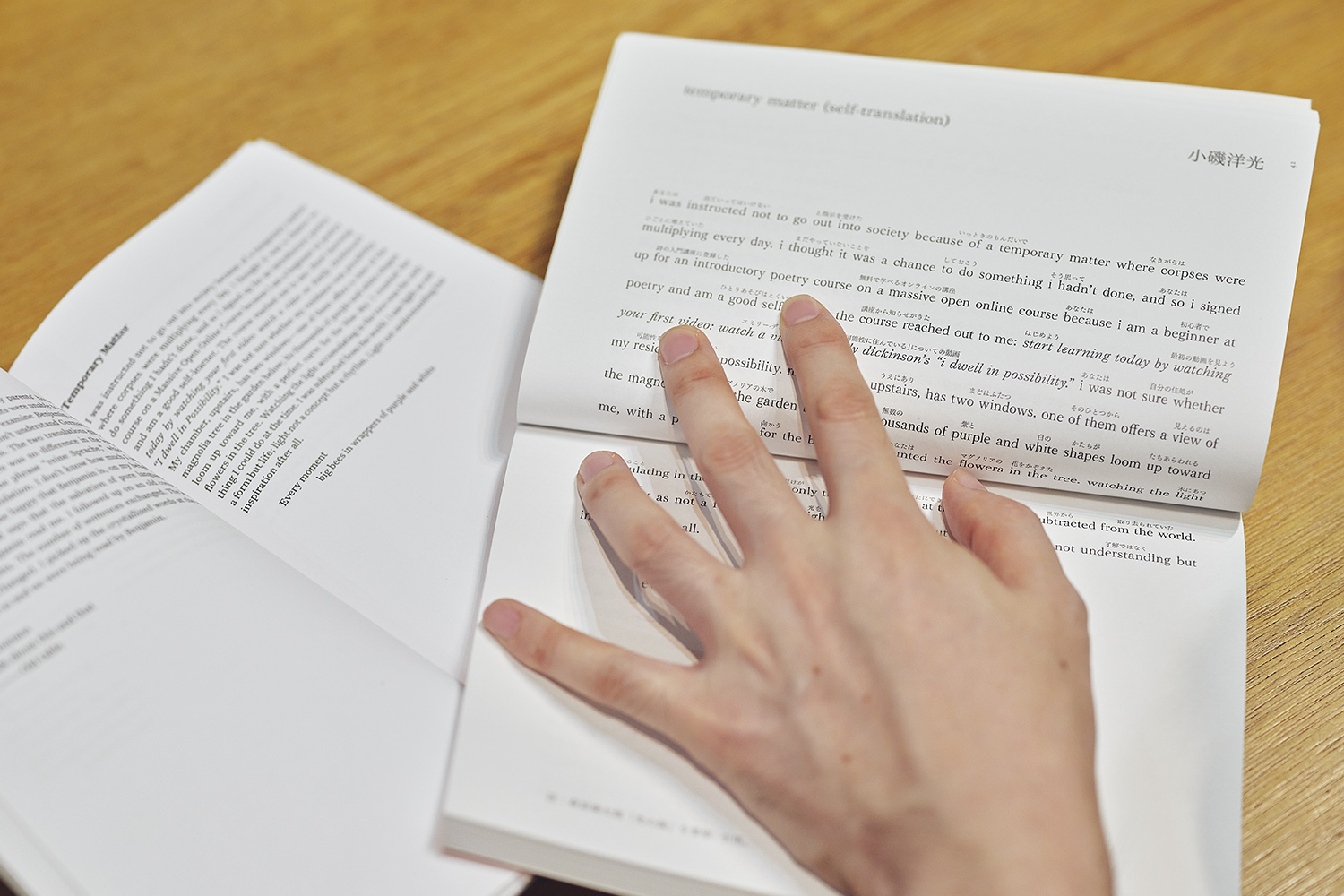

翻訳は、創作の手法にもなる

初めて雑誌に載った詩は、2回目の留学中に英語で書いた作品です。『Poetry』という、アメリカの文芸誌に載りました。『現代詩手帖』にも詩を発表する機会があり、『Poetry』に掲載された英語の詩に、その日本語訳をルビとして振り、英語と日本語が混在するように仕上げました。ただし、英語と日本語の対応に少し工夫を加えました。こんなふうに、翻訳を創作の手法とすることを、2回目の留学時に研究したんです。これからも取り組んでいきたいです。

言葉に集中できるインターフェース

朝起きたらまず家で翻訳をして、お昼を食べたら外に出て、図書館やカフェで続きの作業をします。ずっと家にいると運動不足になるのと、夜型の生活になってしまうので、なるべく家から出るようにしています。英語の原文も辞書もラップトップに入れていますし、インターネットが使えればどこでも仕事ができます。

翻訳は生活の手段です。文芸翻訳と、いわゆる実務翻訳のどちらかを毎日やっています。詩は仕事として依頼があったときにも書きますが、依頼がなくても書いていますし、詩のことや詩の形になるようなことは、四六時中考えています。ずっと考えていることが、やがて作品になっていくという感じです。

小説や詩を訳すとき、まずノートやいらない紙に手書きで訳文を書いています。少しでも手で書くことが大事で、不思議なことに、そうしないと作品と親密になれない感じがするんです。パソコンだけで作業していると、作品の近くに行けないというか。

手書きでざっと訳したものを、Wordで入力します。そのとき、stoneもよく使うんです。Word上で推敲していて迷ったときに、一文または一段落をstoneにコピペして、stone上でじっくり考えるんです。そのときはフルスクリーンで表示しています。stoneは、なんというか、邪念が消えるのがいいです。Wordにはいろいろな機能があって便利ですが、stoneは機能が少ないぶんインターフェースがすっきりしているので、言葉に集中できますね。

時間をかけて、一篇の詩を書く

翻訳の場合は、原文をすべて訳せばとりあえず形にはなるので、終わりが見えています。でも、詩を書き始めるときは終わりが見えないので、翻訳とは違いますね。僕は、一篇の詩を書くのに2週間はかかります。書くことと同じくらい考えることも大事なので、それくらいの期間集中しないとだめですね。1週間で書くと、もうちょっとできたんじゃないかなと思うし、3日で書くと、3日で書いたなとわかるものになってしまいます。1日や数時間で書き上げる方もいますが、僕には真似できません。

最初の3日くらいは、何も書かずに考える。そのあと、1日1〜2時間書いて、プリントアウトして、鉛筆で直して、それを入力してまたプリントアウトして、それを翌日見て、というのを繰り返します。一度寝て、すっきりした頭で読むと、直すべき部分に気づきますよね。その意味でもstoneがいいんです。すっきりした頭の状態を、視覚的につくってくれるというか。締め切りが来ることも重要で、翻訳も詩も、締め切りがなかったら手を入れ続けてしまうと思います。

他者と自分、二つの言語間を移動する

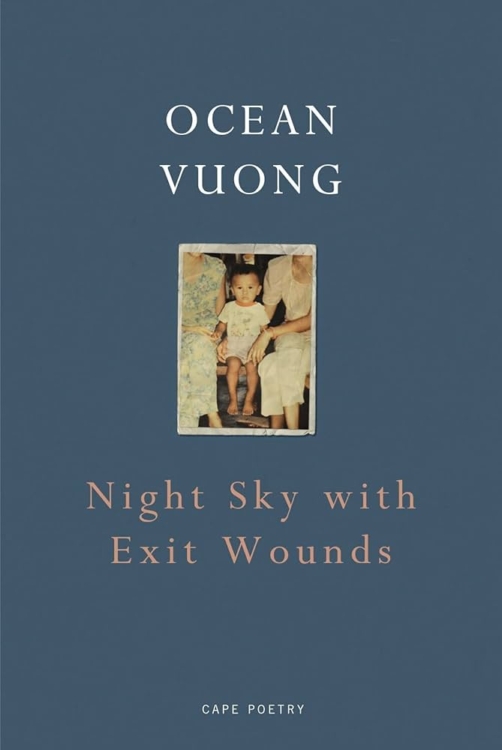

うまく訳せないという葛藤は、常にあります。特に詩を訳す場合はそうですね。例えば、オーシャン・ヴオンの詩に俳句が出てきます。

Summer in the mind

God opens his other eye

Two moons in the lake.

これは音節が五七五になっています。俳句として訳すしかないと思って「夏の湖神が浮かべる月ふたつ」としたのですが、原文の意味が一部消えてしまった。じゃあ、意味を保ちつつ音が五七五になるように訳せるかというと、それはたぶん不可能です。こんなふうに悩んでばかりいるのですが、もっと詩を訳したいです。

翻訳をしていて、ただ読んでいたときには読み過ごしていた意味に気づくこともよくあります。そんなときは、今まで何を読んでたんだ、って思いますよ。原文に近い日本語を考えるうちに、自分の中に眠っていた言葉を発見することもあります。翻訳は、自分とは別の書き手の言葉をさまよう行為であるはずなのに、自分の言葉に出会うことがあるんです。他者の言葉と自分の言葉、二つの言語間を移動していると、思ってもみなかったものが見えてきます。とても不思議な体験です。

BOOK SELECTION小磯洋光さんが影響を受けた6冊

『Night Sky with Exit Wounds』Ocean Vuong(Jonathan Cape)

オーシャン・ヴオンは、アメリカのスターのような詩人。ベトナム系アメリカ人で、移民でありゲイであるという二重のマイノリティ性の中で書いています。内容も形式もさまざまで、家族や母国のことをテーマにしたり、実験的なスタイルで書いたりしています。(写真はUK版)

『Territory of Light』Yuko Tsushima(Penguin Classics)

津島佑子『光の領分』の英訳です。20代の頃から、日本文学の英訳を買って読んでいます。日本語で読んだものを英語で読み直すことで、二言語の「差」を体感できるのが面白い。僕は言語の狭間みたいなものが好きなんだと思います。

『水車小屋のネネ』津村記久子(毎日新聞出版)

もともと津村記久子さんのファンなのですが、この小説は今年のベスト3に入ります。18歳と8歳の姉妹が知らない街で暮らし始めるという物語。40年にわたる生活を通じて、働くこと、親切にすることが丁寧に描かれています。素敵な本です。

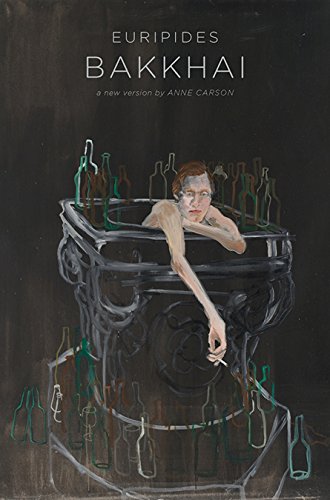

『Bakkhai』Euripides, Anne Carson(New Directions)

エウリピデス『バッコスの信女』のアン・カーソンによる翻案。詩の形式を取り入れつつ、荘厳さとユーモアが同居しているところがたまりません。大胆になる勇気を与えてくれる。カーソンは創作も翻訳もできる詩人なので、どの作品も僕には刺激的です。

『Waitress in Fall』Kristin Omarsdottir(Carcanet Press)

アイスランドの詩人の詩集(英訳)です。家庭という題材が、平易で軽い言葉で繰り返し描かれます。身近なテーマでありながら、どこか遠さも感じます。英語圏ではない国で生まれた詩だという事実が、英語訳者の僕の世界を押し広げてくれて、楽しいです。

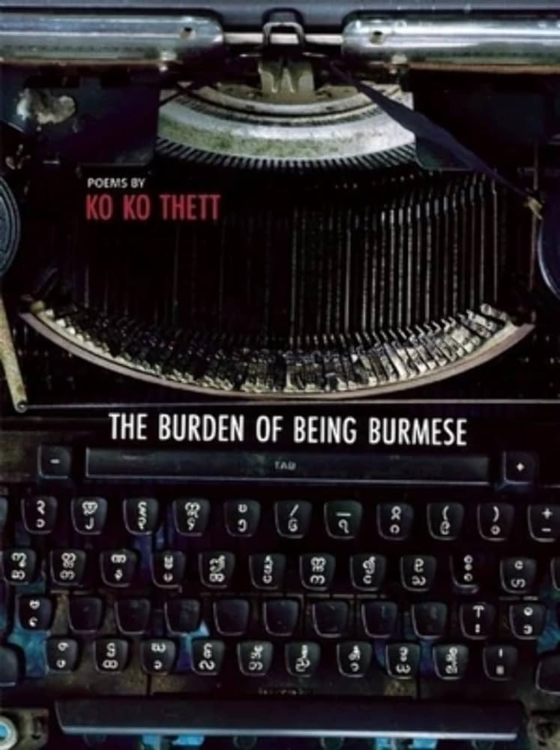

『The Burden of Being Burmese』Ko Ko Thett(Zephyr Pr)

留学時代に友達になったミャンマーの詩人の詩集です。彼はもう20年ほどヨーロッパに住んでいます。祖国で政治的な混乱が絶えないことから、彼の詩も政治的な内容のものが多い。ポーランドのシンボルスカについて話し合ったのはいい思い出です。

THINGS FOR WRITING書く気分を高めるモノ・コト

〈海外のおみやげのマグカップ〉

旅行に行ってもあまりおみやげを買わないのですが、友人からよくマグカップをもらいます。この三つは、左からそれぞれ、アイルランドの「シェイマス・ヒーニー・ホームプレイス」、バルセロナの雑貨屋さん、パリのシェイクスピア・アンド・カンパニー書店のおみやげです。海外のものを使いながら翻訳をすると、気分がちょっと高まります。

〈書見台とペーパーウェイト〉

もうあまり使わなくなってしまいましたが、だいぶ前に買った書見台(左)です。本に載せるこのペーパーウェイト(右)は透明なので、下に書いてある文字が見えて便利です。

*小磯さんがお店番をされているブックショップ「コ本や」にてお話を伺いました。

コ本や honkbooks

2016年6月より活動するプラクティショナーコレクティヴ。映像や書籍の制作、展覧会やイベントを企画するメディアプロダクションとしても活動する。活動拠点として神楽坂に「コ本や honkbooks」というブックショップを運営し、プロジェクト・スペースとして「theca(テカ)」を併設する。青柳菜摘(アーティスト)、中島百合絵(企画制作ディレクター)主宰。

https://honkbooks.com/